Art sur le campus

Qu'est-ce que le 1% artistique ?

Le 1% artistique est un dispositif de commande d’art contemporain qui s’applique aux bâtiments publics depuis 1951. Il réserve 1% des coûts des travaux de construction, d’extension ou de réhabilitation, à la commande d’une œuvre d’art contemporain. Cette dernière est conçue de telle façon à être implantée sur le lieu d’accueil et est imaginée pour correspondre à l’usage du bâtiment.

Le 1% artistique s’inscrit dans un processus de soutien à la création contemporaine et œuvre à l'enrichissement à long terme du patrimoine artistique français. Il s'engage à sensibiliser les citoyens à l’art de notre temps, en l’introduisant dans la vie de tous les jours. De cette façon, l’art s’exporte au-delà des lieux traditionnels dédiés à sa diffusion. Son accès est ainsi élargi au plus grand nombre.

Sur le campus de l'Université Toulouse Capitole

Delphine RENAULT et Suzy LELIEVRE

PALIMPSESTE

Installation in situ

2024

Suzy Lelievre

Née en 1981, Suzy Lelievre vit et travaille à Sète au Chai Saint-Raphaël. Ancienne étudiante des Beaux-Arts de Nîmes puis de Lyon et de l’ENSCI-Les Ateliers à Paris, Suzy Lelièvre axe ses recherches sur des renversements de logiques et de formes. Souvent inspirée par les mathématiques, elle expérimente la sérialité, une manière de percevoir le monde en figeant les différentes phases d’une évolution. Suzy Lelièvre développe une pratique collaborative, alliant plusieurs savoirs artistiques : la céramique, l’ingénierie, la ferronnerie, la tapisserie, le bricolage. Elle décortique la technique depuis l’intérieur, la dévoile, voire la sublime. Qu’elles soient vrillées, courbées ou dégradées, les œuvres de Suzy Lelièvre ont en commun une tactique de déformation. Elle construit une œuvre précise et déterminée, générée par une logique qui emprunte son inspiration à la géométrie et la topologie autant qu’à son environnement.

Delphine Renault

Née en 1984, Delphine Renault vit et travaille entre Paris et Genève. Sa pratique est avant tout liée à l’espace, sa représentation et sa perception. Elle réalise des installations in situ, à l’échelle du corps, qui proposent une lecture d’éléments préexistants à l’architecture du lieu. Elle s’inspire des différents codes de fabrique de paysage pour penser un parcours, rythmé par des temps de contemplation et de déambulation, où le visiteur prend les rôles de repère spatial et d’activateur de décor. Diplômée de l'ENSBA de Lyon, de l'EESAB de Rennes et de la HEAD de Genève, son travail a été montré en Suisse et en France. Elle a participé aux résidences Matza aux États-Unis et en Suisse.

Pour en savoir plus sur l’œuvre :

Des fouilles préventives dans le cadre de l'opération DUPORTAL avaient été réalisées en amont de la construction du bâtiment Rempart. Elles ont laissé apparaître des vestiges archéologiques qui ont largement inspiré les deux artistes dans la réalisation du projet. Ainsi, elles ont imaginé des sculptures qui reflètent trois époques marquantes du territoire : un pigeonnier datant du XIIIe siècle, le cloître du jardin des Chartreux du XVIIe siècle et l’Arsenal militaire du XIXe siècle.

Trois figures géométriques simples sont utilisées et mises en relief : un rectangle perforé pour le pigeonnier, un carré avec deux arches pour le cloître et un triangle pour les infrastructures industrielles de l’Arsenal. Il y a un jeu de perspective qui se crée et, selon les points de vue, elles peuvent sembler plates ou en volume. Les dimensions sortent de l’ordinaire et sont adaptées à l'échelle humaine, en accord avec l’ambition des artistes de l’intégrer dans la vie quotidienne des usagers.

« Palimpseste », c’est le concept d’effacer un manuscrit et de réécrire par-dessus. Le processus est similaire dans cette œuvre, les sculptures viennent investir le territoire et s’ajouter aux différents niveaux de terrain et aux strates qui se sont superposées au cours de l’histoire. Le rapport au temps fait partie de l’essence de l’œuvre. On le retrouve dans ses formes, et son titre qui font allusion aux époques d'autrefois, et à la fois à notre contemporanéité.

Pour en savoir plus sur cette création, retrouvez l'entretien de Delphine Renault et Suzy Lelièvre ici.

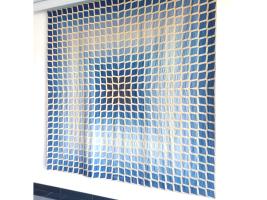

Victor Vasarely

SANS TITRE

Tapisserie éditée par TABARD Frères et Sœurs à Aubusson

2.60m x 2.60m

1974

Né à Pécs en Hongrie, Victor Vasarely est un artiste plasticien. Après de brèves études de médecine, il entre en 1929 au Muhëly considéré comme l’école du Bauhaus de Dessau hongrois où ont exercé des artistes comme Walter Gropius, Kandinsky et Paul Klee. C’est grâce à l’enseignement du Bauhaus qu’il s’initie à l’art abstrait. En 1930, il s’installe à Paris et travaille pour des agences publicitaires. Jusqu’en 1946, il travaille sur les jeux de matières, la ligne et les jeux d’ombre et de lumière. Il se remet aussi à la peinture en créant des natures mortes, des paysages et des portraits fortement influencés par la peinture cubiste et surréaliste. Puis il se tourne peu à peu vers le cinétisme aux cotés de Marcel Duchamp ou de Man Ray et renoue avec les enseignements du Bauhaus. Dans les années 1960, il crée son alphabet plastique qui a pour but d’instaurer un langage universel compréhensible par tous. En 1965, il participe à l’exposition « Responsive Eye » au Musée d’Art Moderne de New York, consacrée à l’art optique. En 1976, il crée la fondation Vasarely pour démontrer que l’on peut allier art et architecture, mais aussi pour rendre l’art accessible à tous sans discriminations culturelles ou sociales.

Pour en savoir plus sur l’œuvre :

L’identité artistique de Victor Vasarely se reflète dans la tapisserie. L’usage de motifs géométriques déformés, ainsi que le dégradé des couleurs, créent une illusion d’optique, donnant une impression de volume et de mouvement. Ce sont des caractéristiques omniprésentes au cinétisme, mouvement dans lequel l’artiste s’inscrit.

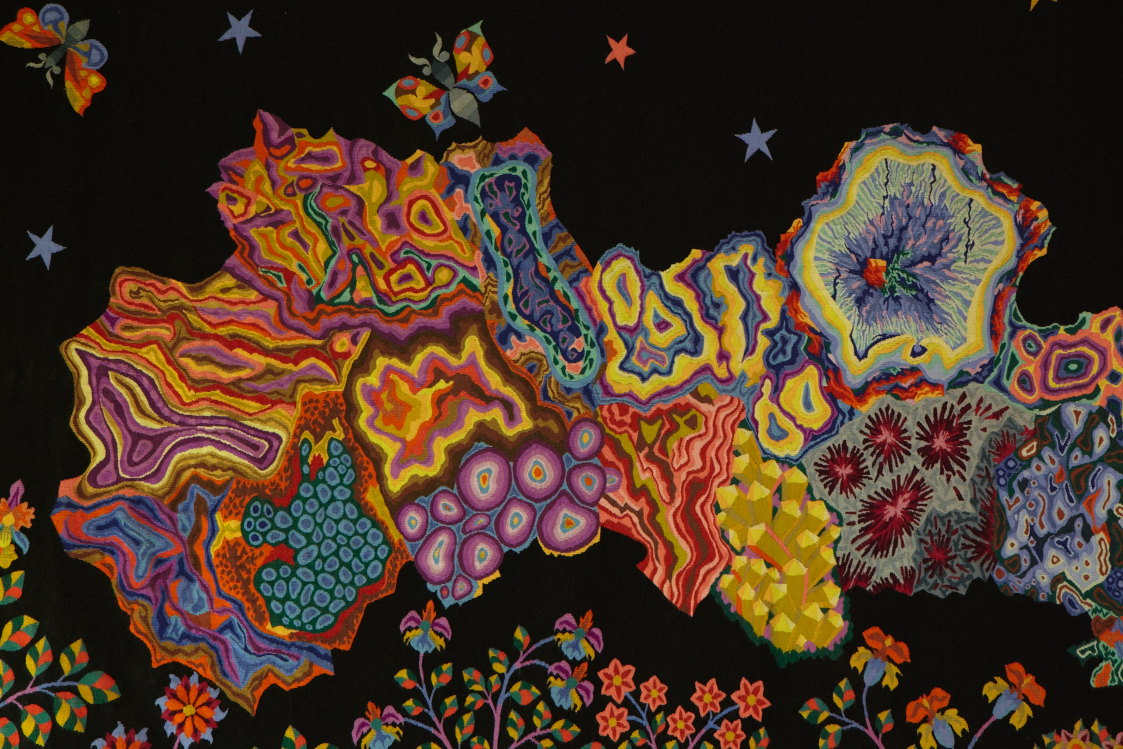

René PERROT

SANS TITRE

Tapisserie

1974

René PERROT (1912 – 1979)

Né en 1912 à Cuse-et-Adrisans, René PERROT débute sa carrière comme affichiste. À ses 17 ans, il étudie aux Beaux-Arts de Dijon. Puis, il intègre de 1932 à 1936 l'École Nationale Supérieure des arts décoratifs à Paris. Dès 1942, il parcourt la France avec les chantiers intellectuels du Musée National des Traditions Populaires. Par la suite, il se consacre plutôt à la tapisserie, dont une multitude ont été commandées pour orner des bâtiments publics à travers le monde. Il est aussi reconnu en tant que peintre, graveur ou encore céramiste.

Pour en savoir plus sur l’œuvre :

La présence de papillons, de fleurs et de minéraux reflète la passion de René PERROT pour la faune, la flore et les fonds marins. La tapisserie est typique de l'artiste, les couleurs vives et éclatantes coïncident avec la majorité de ses créations. Cette tapisserie occupait autrefois la salle des thèses du bâtiment Arsenal, mais elle n’est plus disponible à ce jour.

Jacques JEUZY

SANS TITRE

Ferronneries

1959

Jacques LEUZY (1922 – 1962)

Né à Paris en 1922, Jacques-Paul LEUZY était maitre-verrier et ferronnier d’art. Il a étudié aux Beaux-Arts de Toulouse, mais sa formation fut écourtée à l’arrivée de la Seconde Guerre Mondiale. Ce n’est que peu de temps après la fin de la guerre qu’il ouvre son atelier à Moissac. Il entreprend de nombreuses créations, comme des vitraux, on lui doit notamment les vitraux de Notre-Dame de Peyragude à Penne-d'Agenais et il se fait également reconnaître pour son statut de ferronnier d’art.

Pour en savoir plus sur l’œuvre :

Claude BOUSCAU

SANS TITRE

Sculptures sur pierre

Homme 200 cm x 30 cm x 15 cm / Femme 70 cm x 195 cm x 15 cm

1958

Claude BOUSCAU (1909 – 1985)

Claude BOUSCAU est un sculpteur arcachonnais. Son attrait pour la sculpture commence par la manipulation du sable, il participe à de nombreux concours et se fait repérer par un architecte qui le conforte dans sa passion. Par la suite, il étudie aux Beaux-Arts de Bordeaux, puis devient l’élève de Paul NICLAUSSE à l’École Nationale Supérieure des arts décoratifs, où il obtient le premier grand prix en 1929. Il finit par intégrer les Beaux-Arts de Paris, qui lui permettent de remporter le Premier Grand Prix de Rome. Ensuite, il emménage à Rome et travaille le marbre à la Villa Médicis, avant de se rendre au front à l’heure où éclate la Seconde Guerre Mondiale. Puis, de retour à Paris, il recevra de nombreuses commandes de l’État et de particuliers qui contribueront à nourrir son succès.

Pour en savoir plus sur l’œuvre :

Ces deux sculptures en bas-relief ont été présentées par l'architecte Robert TRILHE lors de la construction du bâtiment Puits Creusés, anciennement Institut d'Études Politiques. On y voit, à gauche, une femme allongée, les jambes croisées et les bras étendus au-dessus de sa tête et à sa droite, un homme se tient debout, adoptant une posture similaire. Il y a un jeu de miroir entre verticalité et horizontalité. On leur distingue des formes arrondies, que l’on retrouve typiquement dans les sculptures de Claude BOUSCAU.

Sources :

- Services d'inventaire du Ministère de la Culture

- Le 1 % artistique | Ministère de la Culture

- Guide pratique du 1 % artistique et de la commande publique | Ministère de la Culture

-

Direction régionale des Affaires Culturelles - Occitanie